上个星期一,有一位学生问我如何将“4(fa)”译成南音工尺谱。

这个星期,她在RT老师的课上得到了答案,就是 “4”和“3(mi)”通译为“六”。我原以为这是转调的因素,但后来却发现乐曲中的“4”不是作为转调的主音。所以乘这两日休假在家,就把DJ学长赠阅的南音资料翻阅了一下。

南音,又称南曲、南乐、南管、弦管,即福建南曲,属于牌子曲类曲种之一。唱词是用泉州方言的“泉腔正音”。再加上南音里保存了很多古语,单会听闽南话不一定能听懂南音。记谱的工尺谱与其他古乐的工尺谱也有很大不同。

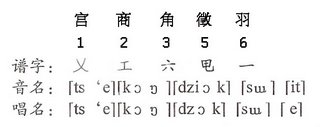

但相同的是,南音工尺谱也以五声为基础,其音名和唱名如下:

南音,又称南曲、南乐、南管、弦管,即福建南曲,属于牌子曲类曲种之一。唱词是用泉州方言的“泉腔正音”。再加上南音里保存了很多古语,单会听闽南话不一定能听懂南音。记谱的工尺谱与其他古乐的工尺谱也有很大不同。

但相同的是,南音工尺谱也以五声为基础,其音名和唱名如下:

早在春秋时代的《管子.地员篇》中就应用了“三分损益法”细致地计算出这五个音的准确高度。而《左传.昭公二十五年》子产论乐:“为九歌、八风、七音、六律,以奉五声。”说明了在不同的音乐和音阶形式中,五声被用作旋律音的中心。因此,这五个音也被称为“正音”。

《乐记.乐本篇》中对“正音”的阐释更妙:“宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。五者不乱,则无怗滞之音矣。宫乱则荒,其君骄;商乱则陂,其官坏;角乱则忧,其民怨;徵乱则哀,其事勤;羽乱则危,其财匮。五者皆乱,迭相陵,谓之慢。如此,则国之灭亡无日矣。”而从《左传.昭公二十年》记载的晏婴与齐景公的谈话中:“先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。”可见,中国音乐追求的是“声和——心和——人和——政和”的理念。

因此,7(变宫)和4(清角),则称为“偏音”;7b(闰或清羽)和4#(变徵),则称为“变偏音”。“变”的意思是降低半音,“清”是升高半音。偏音与变偏音常作为经过性、辅助性或其它装饰性的音级出现,以烘托和突出最常用的五声。或许,因为上述的各种因素,“4”和“7”在南音工尺谱的谱面上还是 “六”与“乂”。

《乐记.乐本篇》中对“正音”的阐释更妙:“宫为君,商为臣,角为民,徵为事,羽为物。五者不乱,则无怗滞之音矣。宫乱则荒,其君骄;商乱则陂,其官坏;角乱则忧,其民怨;徵乱则哀,其事勤;羽乱则危,其财匮。五者皆乱,迭相陵,谓之慢。如此,则国之灭亡无日矣。”而从《左传.昭公二十年》记载的晏婴与齐景公的谈话中:“先王之济五味,和五声也,以平其心,成其政也。”可见,中国音乐追求的是“声和——心和——人和——政和”的理念。

因此,7(变宫)和4(清角),则称为“偏音”;7b(闰或清羽)和4#(变徵),则称为“变偏音”。“变”的意思是降低半音,“清”是升高半音。偏音与变偏音常作为经过性、辅助性或其它装饰性的音级出现,以烘托和突出最常用的五声。或许,因为上述的各种因素,“4”和“7”在南音工尺谱的谱面上还是 “六”与“乂”。